成功联盟后,日产和本田之间的相关技术和零部件等方面,必然将处于高度共享关系,也就是说,本田的第四代i-MMD技术和日产的e-POWER技术,都会有更进一步的优化和调整,具体会怎么做呢?市场反映需求,需求引导技术,以中国目前混动技术趋势看,最明显的特征,是馈电油耗越来越低,纯电和综合续航里程越来越高,总结一句话,整个动力系统“吃的少,跑的远”,而要在能耗和续航上找到平衡,就得匹配合适的电池容量,把发动机优势发挥到极限,所以,在串并联架构的插混技术里,电池几乎不会选择小容量规格,由于包含串联模式,插混专用发动机甚至就是一台增程器,再具体一些,其他主流技术就是在降低损耗、动力响应,以及优化NVH上了。厘清主流混动技术的本质,再来看本田和日产的混动技术,第四代i-MMD和e-POWER,有两个相似之处,即趋于纯电的驾驶感受、只用小电池方案。

本田的第四代i-MMD,本质上是通过2.0L阿特金森循环自吸发动机和双电机组成的混动方案,注意,这里的双电机不是独立电机,而是和发动机曲轴平行的双电机单元,一个只负责发电,一个只用来驱动,双轴的布局,虽然解开了驱动电机的体积限制,允许大马力、大尺寸电机上车,但位置其实还是在前桥,动力分流和调节车速,靠的是离合器来做机电耦合,所以这套方案的精髓,就是不用DHT混动变速箱,没有独立电机,四驱则要靠一根传动轴实现,动力单元追求小型化和高度集成。

只有起步和低速电池放电,提速或馈电后发动机协同发电机充电,直驱在急加速和巡航介入,整套系统的逻辑是以电驱为主的串联变种构型,发动机的戏份实则占多数工况,毕竟,这套技术设计之初,是基于油电混动来的,就没有考虑过大电池方案,尽管后来给到了18度电池并允许外充电,但这也严重侵占了座舱空间,比如雅阁e:PHEV的后备箱,就明显多出来一层台阶式的隆起,一方面影响实用性,另一方面也影响了配重比,小电池更别谈高倍率的充电效率。

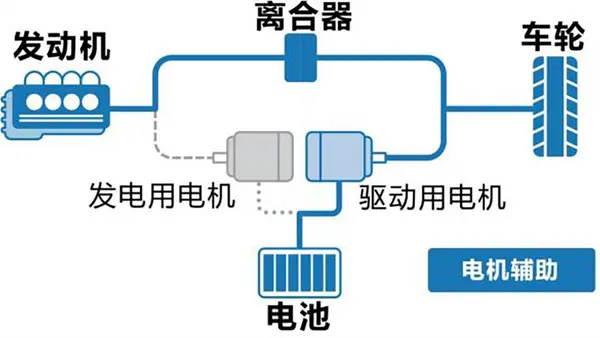

日产的e-PWER是极为典型的小电池串联混动架构,由三缸可变压缩比发动机+电机+2.1度电池构成,1.5T配前后双电机,1.2L没有后电机,和主流的串联式增程技术最大的不同就在电池,既不能外充电,也不能储存能量,动力单元其实变相来自发动机,不同工况场景下,对动力传输的效率有相当高的要求,换句话说,e-POWER的综合续航,完全是由发动机效率和油箱容积决定的,想突破上千公里的综合续航,基本非常难实现。所以,本田和日产的混动技术方案,改革的第一刀就得砍掉小电池策略,由此诞生的第一项新技术,就是电池底盘一体化,在不侵占座舱空间的前提下,支持大容量电池包上车。

第二项新技术,很有可能就是基于本田第四代i-MMD展开的插混技术。用大电池包策略后,机械传动轴就不可能再出现,想继续做四驱版本,就得通过后桥增加P4电机来实现,为何不是P2或P3呢?原因还是由于这套方案的精髓,就是发动机后面没有能集成电机的大体积变速箱,自然就没有所谓的星型齿轮做功率分流,其本质是通过离合器实现机电耦合,推到这里会出现两种情况,其一,保留双轴双电机,不解耦P1发电机,与沃尔沃的解耦P1+ P4方案形成错位,前桥驱动电机带动前轮,后桥的P4电机负责后轮,由此便能实现没有传动轴的电四驱效果;其二,前桥改回同轴单电机,纯电动力仅由P4提供,两种情况下发电机都参与直驱,如此一来,既没有和国内主流插混方案构成技术重叠,又得益于机电耦合思路能减少磨损,有利于油耗,试想一下,当轩逸用上这套插混方案,综合油耗岂不是还能做到更低?关键是,独立的P4电机马力可以给到更大,提速表现岂不是可以变得更快了?

第三项新技术,很有可能是基于日产e-POWER展开的增程式技术。出于研发、制造、设计、试验等成本考虑,回炉重新开发增程器基本没有可能,目前来看可能性最大的方案,是直接把本田的LFB混动专用发动机改为增程器,从技术层面来看,其实是可以实现的,而且效果大概率会超过日产现有小排量可变压缩比发动机。目前国内比较主流的几款增程器,排量只有1.5T或2.0T,已使用的主流技术,基本是深度米勒循环、350Bar高压直喷,超高能量点火,可变截面涡轮、EGR、可变机油泵、停机活塞主动控制、歧管喷射、缸内直喷等,或者是重推整个缸体构造,遵循大缸径长行程的思路来做。

上至F1赛车,下到民用车,本田的VTEC技术可以根据油门开度调整气门正时和升程,进而提升燃烧效率和功率输出,散热和进排气效率怎么办?除了用双层水套保证温度之外,再加入进排气双侧的可变正时控制,就能让进排气都变得智能起来,让发动机和配气结构形成智能协同,那振动如何解决?答案在高强度曲轴和双平衡轴,能直接抵消一二阶的振动,提升NVH水平。阿特金森循环和米勒循环工作逻辑正好相反,所以本田的自吸发动机在高转区间并不会丢失扭矩,按照这个特性,在BSFC(有效燃油消耗率)上匹配到最合适的高效燃烧转速,固定之后便能直接用以发电。