根据乘联会发布的数据,在2024年,10万元以下的新能源汽车销量为3346651辆,10万元-20万元的新能源汽车销量为4203766辆,二者合计为7550417辆。

也就是说,在新能源汽车市场中,有70%的用户集中在20万元以下市场,然而这些用户大多数是体验不到高阶智驾的车型的。虽然也有如小鹏MONA M03、第二代AION V、零跑C16、极狐阿尔法S5等个别车型,但毕竟还是少数。

由此可见,搭载高阶智驾的平价车型市场,完全是一片“蓝海”。

接下来是第二个问题,那就是高阶智驾是否有必要?

首先,在消费者选择商品时,通常会存在一种心理,那就是“我可以不用,但是必须得有”。这句话体现的正是消费者的未来需求预期,当我们认为自己未来会用到这些功能,或者行业正在朝着这些功能的方向发展时,我们就希望自己能拥有这些功能,以备不时之需,高阶智驾显然也是如此。

其次,高阶智驾的上车率正在逐步攀升。有数据显示,2024年L2级别以上的智驾系统,渗透率已经达到55.7%,还有行业专家预测这一数字到2025年将会接近65%。

而在车企方面,也在频频布局高阶智驾。2024年被称为是城市NOA的元年,高速NOA和城市NOA的搭载量已经从2023年的不到100万套提升至近200万套,各大车企都在陆续推出自家的NOA方案。

最后是成本问题。从长安汽车和比亚迪接连发布的大招来看,高阶智驾的成本问题已经得到缓解。一方面,高阶智驾的技术正在逐渐成熟,端到端大模型、BEV感知、无图化方案正在取得突破。

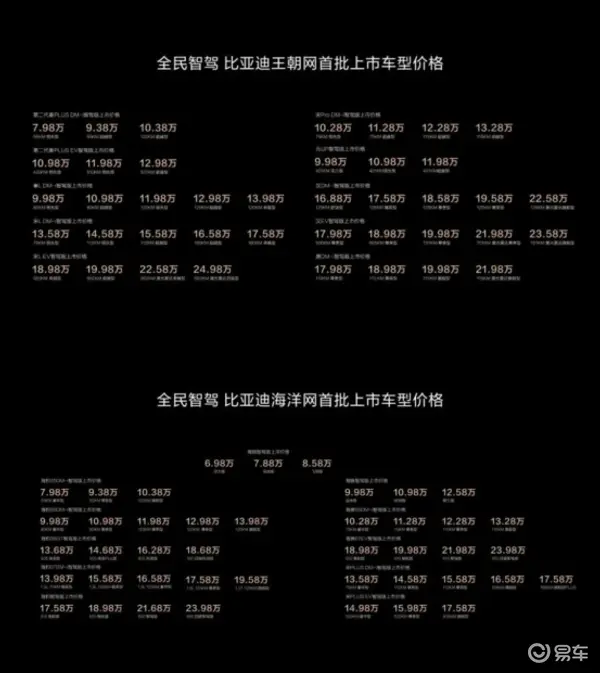

以比亚迪发布的天神之眼为例,其天神之眼C通过结合前视三目5R12V12U感知硬件、BAS3.0+行泊车算法、端到端控制算法,以低成本的智驾方案,让海鸥等入门车型,也能体验高阶智驾平权。

另一方面,随着智驾逐渐普及,激光雷达、芯片等硬件成本正在逐渐下降,叠加车企的垂直整合能力,高阶智驾的下沉已经成为一种必然,由此看来,长安“在10万元级别的车型上搭载激光雷达”并不是一句空话。

通过以上分析,我们不难看出,高阶智驾精准命中了消费者的未来需求预期,也顺应了新能源汽车的发展方向,对于消费者来说显然是有必要的,而随着成本问题逐渐得到解决,大规模下放至平价车型,就是高阶智驾的下一个“落地点”。

因此笔者认为,谁能率先实现智驾普及,谁就能迅速占领这一“落地点”,在竞争中迅速取得差异化优势,从而收获大量的平价车型用户基础,在新能源汽车下半场的竞争中立于不败之地。

最难受的玩家是谁?

在这波高阶智驾革命中,最难受的莫过于不“卷”智驾的自主品牌以及合资。

在自主品牌方面,仍有部分自主品牌还停留在“高阶智驾车型就等于贵”的概念中,在过去高阶智驾的确是价格的差异化因素之一,但是随着高阶智驾下放,这种差异化将愈发不明显。

届时,难免会有消费者选择低价的“平替”,让这些不“卷”智驾的自主品牌逐渐丧失主动权。

再看合资方面,我们常说新能源汽车上半场是电动化,下半场是智能化。在上半场的电动化竞争中,合资品牌便被自主品牌和新势力打得毫无还手之力。

放眼整个合资市场,只有大众、宝马等为数不多的品牌,推出了爆款的ID.3、ID.4、宝马i3等车型,其余多数品牌,在激烈的竞争之后,只留下了一个“杂牌车”的标签。

根据乘联会的数据,在2024年,新能源汽车市场的销量达10898385辆,其中排名前十的车企中,多数均被自主品牌所占据,几乎看不到合资品牌的名字。